Sie haben kein Geld für Zahnersatz? Welche Kosten auf Sie zukommen und welche Hilfsangebote und Sparmöglichkeiten bestehen, zeigen wir hier.

Zahnfleischentzündung: Was tun?

Gerötetes Zahnfleisch und regelmäßige Blutungen beim Zähneputzen – die typischen Symptome einer Zahnfleischentzündung (Gingivitis) sind mit bloßem Auge zu erkennen. Während die Erkrankung im frühen Stadium meist mühelos behandelt werden kann, kann sie langfristig erhebliche Schäden an den Zähnen nach sich ziehen. Was sie gegen eine Zahnfleischentzündung tun können und wie sie sich ganz verhindern lässt, klären wir in diesem Beitrag.

1. Symptome: Wie erkenne ich eine Zahnfleischentzündung?

Bei einer Zahnfleischentzündung, medizinisch „Gingivitis“ genannt, kommt es zu Schwellungen und Rötungen des Zahnfleischs. Gelegentlich können Blutungen auftreten, die meist mit dem Zähneputzen in Verbindung stehen. Ansonsten gibt es kaum Beschwerden oder gar Schmerzen, weshalb viele die Zahnfleischentzündung still akzeptieren und eine Behandlung aufschieben. Auch unangenehmer Mundgeruch zählt zu den typischen Symptomen der Erkrankung.

Betroffen ist das sogenannte Saumepithel der Schleimhaut, das sich am oberen Zahnfleischrand befindet. Diese Schicht des Zahnfleischs kann den darunterliegenden Zahnhalteapparat bei guter Pflege ein Leben lang vor Entzündungen schützen. Tritt eine Entzündung auf, ist es bedeutsam, diese zeitnah zu behandeln. Andernfalls können Bakterien leichter bis zum Zahnhalteapparat vordringen und dort zum Beispiel ursächlich für eine Parodontitis sein. Wer eine Zahnfleischentzündung frühzeitig erkennen möchte, sollte deshalb ein besonderes Augenmerk auf diese Symptome legen.

Wichtig: Häufig kommt es zu Verwechslungen zwischen einer Gingivitis und einer Parodontitis. Der wichtige Unterschied liegt im Ausmaß der Entzündung: Bei Ersterer betrifft dies lediglich das Zahnfleisch. Die Parodontitis hingegen ist schwerwiegender, da auch Teile des Zahnhalteapparats und sogar des Kieferknochens betroffen sein können. Dadurch besteht langfristig die Gefahr des Zahnverlusts, auch aufgrund einer Zahnextraktion.

2. Mögliche Ursachen der Erkrankung

Es gibt drei Faktoren, die besonders häufig für das Entstehen einer Gingivitis verantwortlich sind: Erkrankungen der Zähne, hormonelle Veränderungen und eine mangelnde Mundhygiene. Im Folgenden möchten wir genauer darauf eingehen.

Mangelnde Mundhygiene

Die wohl häufigste Ursache für Entzündungen des Zahnfleischs ist eine mangelnde Mundhygiene. Dadurch entstehen bakterielle Beläge auf den Zähnen, auch Plaque genannt. Die Ansiedlung dieser Bakterien ist an sich nicht gefährlich und nicht zu vermeiden. Schließlich entsteht der feine Biofilm aus Bakterien innerhalb weniger Stunden. Gründliches Zähneputzen dient dazu, eine unkontrollierte Vermehrung der Bakterien zu verhindern. Das gilt nicht nur für die Oberfläche der Zähne, sondern auch für die Zahnzwischenräume.

Eine große Gefahr liegt in den giftigen Stoffwechselprodukten, welche die bakteriellen Beläge abgeben. Kommen diese vermehrt in Kontakt mit dem Zahnfleisch, so ist die Gefahr einer Entzündung groß.

Doch nicht nur Plaque kann aufgrund mangelnder Mundhygiene entstehen, sondern auch Zahnstein. Dieser bildet sich, wenn Zahnbeläge mineralisieren. Zwar beherbergt das harte Material selbst keine Bakterien, doch diese können auf seiner rauen Oberfläche sehr gut anhaften. Das erschwert die gründliche Reinigung. Normales Zähneputzen kann Zahnstein allerdings nicht entfernen, das ist nur im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung oder einer Zahnsteinentfernung möglich. Hat sich bereits besonders viel Zahnstein gebildet, liegt das Zahnfleisch nicht mehr eng am Zahn an, was das Risiko für Infektionen deutlich erhöht.

Hormonelle Schwankungen

Eine zweite wesentliche Ursache für die Entstehung einer Gingivitis sind hormonelle Veränderungen. Diese treten insbesondere während der Schwangerschaft auf und können für eine Irritation des Zahnfleischs sorgen. Manchen Studien zufolge leiden etwa 75 Prozent aller Schwangeren unter einer sogenannten Schwangerschaftsgingivitis. Entwickelt sich daraus aufgrund fehlender ärztlicher Kontrolle eine unbehandelte Parodontitis, kann dies die Gesundheit der Mutter und des ungeborenen Kindes beeinträchtigen. Neben einer guten Mundhygiene ist deshalb gerade in der Schwangerschaft eine engmaschige zahnärztliche Kontrolle wichtig.

Erkrankungen der Zähne

Nicht nur kann eine Zahnfleischentzündung Erkrankungen der Zähne hervorrufen, auch umgekehrt ist dies möglich. Bestehen zum Beispiel kariöse Stellen oder sind Zahnnerven abgestorben, begünstigt dies das unkontrollierte Wachstum von Bakterien im betroffenen Bereich. Daraus resultiert eine Reizung des Zahnfleischs, die sich bis zur Entzündung auswachsen kann. In diesem Fall ist nicht von einer spontanen Heilung auszugehen und es besteht das Risiko einer chronischen Entzündung. Die rasche Behandlung durch den Zahnarzt ist deshalb von großer Bedeutung.

3. Risikofaktoren für Zahnfleischerkrankungen

Jeder verfügt in unterschiedlichem Umfang über Zahnbeläge, doch nicht bei allen führen diese zu einer Zahnfleischentzündung. Neben mangelnder Mundhygiene gibt es eine Reihe weiterer Risikofaktoren, die eine Gingivitis wahrscheinlicher machen. Zu den wichtigsten begünstigenden Faktoren zählt zum Beispiel das Rauchen. Dadurch kommt es zu einer Verengung der Blutgefäße, wodurch die Durchblutung des Zahnfleischs eingeschränkt werden kann. Das wiederum beeinträchtigt die natürliche Immunabwehr und erleichtert somit das ungehinderte Wachstum schädlicher Bakterien.

Aber auch eng stehende Zähne, über einen längeren Zeitraum anhaltender Stress und chronische Krankheiten (v.a. Diabetes) erhöhen das Risiko einer Gingivitis. Angehörige dieser Risikogruppen sind deshalb besonders auf Kontrollen in der Praxis angewiesen. Zu den weiteren Risikofaktoren zählen:

- Unterernährung

- Mundatmung

- Karies

- Geringer Speichelfluss

- Vitamin-C-Mangel

- Einnahme von Medikamenten gegen Bluthochdruck

Selbst abstehende Ränder von Zahnkronen oder Füllungen können das Risiko einer Zahnfleischentzündung erhöhen. In dem Fall ist es wichtig, sich rasch mit der Praxis in Verbindung zu setzen, am besten, noch bevor die Entzündung auftritt.

4. Wie behandelt der Zahnarzt eine Zahnfleischentzündung?

Halten die oben geschilderten Symptome einer Zahnfleischentzündung länger als eine Woche an, sollten Sie einen Termin bei ihrer Zahnarztpraxis vereinbaren. Vor der eigentlichen Behandlung steht die Diagnose, bei welcher der Zahnarzt das Ausmaß der Entzündung ermittelt.

Bei leichten bis mittelschweren Entzündungen folgt nun eine Behandlung mit Fokus auf die Mundhygiene. Bei einer Zahnsteinentfernung, die auch von der Krankenkasse übernommen, entfernt der Zahnarzt mineralisierte Beläge. Auch die übrigen harten und weichen Beläge werden entfernt. Zu empfehlen ist in dieser Situation eine professionelle Zahnreinigung (PZR), bei der auch die Oberflächen der Zähne gründlich gereinigt werden. Dafür kommen neben Handinstrumenten auch Geräte wie der Airflow-Pulverstrahl zum Einsatz.

Falls erforderlich, werden anschließend die Zahnfleischtaschen gereinigt. Das dient dazu, mögliche Ablagerungen zu entfernen, die sich bereits unter dem Zahnfleischrand gebildet haben könnten. Liegt eine schwere Entzündung vor, folgt meistens eine Kürettage. Hierbei handelt es sich um eine chirurgische Tiefenreinigung der Zahnfleischtaschen, wobei neben Plaque und Zahnstein auch entzündetes Gewebe entfernt wird. Ziel ist es, die Oberflächen der Wurzeln zu glätten, um dadurch eine rasche Regeneration des Zahnfleischs zu erreichen. Da diese Behandlung schmerzhaft sein kann, findet sie in der Regel unter örtlicher Betäubung statt. Das gilt insbesondere für die offene Kürettage, bei der das Zahnfleisch angehoben werden muss, um die Zahnfleischtaschen vollständig reinigen zu können.

5. Gingivitis vs. Parodontitis

Eine zeitnahe Behandlung einer Zahnfleischentzündung ist gerade deshalb wichtig, da sich erhebliche Folgeerkrankungen daraus entwickeln können. Löst zum Beispiel mangelnde Mundhygiene eine Zahnfleischentzündung aus, können sich die Bakterien mit der Zeit tiefer im Spalt zwischen Zahn und Zahnfleisch festsetzen. Die Entzündung schreitet fort und kann nach einiger Zeit den Zahnhalteapparat betreffen (Parodontitis). Dadurch bilden sich Zahnfleischtaschen aus.

Bei einem schweren Verlauf kann die Parodontitis zusätzlich mit Eiterbildung, einem Anschwellen der Lymphknoten und einer Entzündung der Mundschleimhaut einhergehen. Die Behandlung erfolgt trotzdem oft zu spät, da die Parodontitis als chronische Entzündung keine Schmerzen verursacht. Da die schwerwiegenden Folgen bis zum Zahnverlust und der anschließenden Suche nach passendem Zahnersatz reichen können, ist eine zeitnahe Behandlung der Zahnfleischentzündung umso wichtiger. Denn im Grundsatz gilt: Je länger die Behandlung einer Gingivitis hinausgezögert wird, desto höher ist das Risiko einer Parodontitis.

6. Zahnfleischentzündung was tun?

Wer die typischen Symptome einer Zahnfleischentzündung beobachtet, sollte zunächst konsequent an der Mundhygiene arbeiten, um die Entzündung zu reduzieren. Dies gelingt durch gründliches Zähneputzen, bei dem im Idealfall auch Interdentalbürsten oder Zahnseide für die Reinigung der Zahnzwischenräume verwendet werden. Antibakterielle Mundspülungen oder Mundwasser können eine sinnvolle Ergänzung sein, um das Wachstum der Bakterien zu reduzieren. Im frühen Stadium sind Entzündungen dadurch gut in den Griff zu bekommen.

Wichtig: Klingen die Symptome trotz dieser Maßnahmen nicht ab, sollten Sie spätestens nach einer Woche einen Termin in der Zahnarztpraxis vereinbaren. Nur so ist eine rasche Überwindung der Gingivitis möglich.

7. Zahnfleischentzündung – die besten Hausmittel

Für die Initialbehandlung zuhause gibt es verschiedene Hausmittel, die eine positive Wirkung auf die Zahnfleischentzündung haben können. Dazu zählen Tees aus Heilpflanzen, wie zum Beispiel Kamille oder Salbei. Sie besitzen entzündungshemmende Eigenschaften, die bei regelmäßigen Mundspülungen Linderung verschaffen können. Dafür empfiehlt es sich, einen kräftigen Tee aufzusetzen und diesen ziehen und abkühlen zu lassen. Damit können Sie mehrmals pro Tag den Mundraum ausspülen.

Selbst der Mundreinigung durch Öl wird eine positive Wirkung nachgesagt. Das gilt besonders für das sogenannte Ölziehen, bei dem ein Esslöffel eines hochwertigen Speiseöls für ca. zehn Minuten im Mund behalten und bewegt wird. Dafür eignen sich zum Beispiel Oliven-, Sonnenblumen- oder Kokosöl.

In der Apotheke erhalten Sie außerdem Tinkturen aus Heilpflanzen wie Blutwurz und Kamille. Diese sind stark konzentriert und können vorsichtig mithilfe eines Wattestäbchens auf die betroffene Stelle aufgetragen werden. Auch dieses Hausmittel darf mehrmals täglich eingesetzt werden.

8. So können Sie Ihr Risiko für Zahnfleischentzündungen reduzieren

Eine Entzündung des Zahnfleischs ist zwar nicht schmerzhaft, kann jedoch höchst unangenehme Folgen haben. Um diese zu verhindern, ist sinnvolle Prophylaxe wichtig. Die Basis hierfür ist eine richtige Mundhygiene, deren wichtigster Bestandteil wiederum das gründliche Zähneputzen ist. Sollte Ihre derzeitige Zahnputzroutine bakterielle Beläge nicht ausreichend verhindern können, können Sie über folgende Ergänzungen nachdenken:

- Putzen Sie alle Bereiche des Gebisses gleichmäßig gründlich. Leider werden einzelne Stellen oft unterbewusst weggelassen. Ein Timer mit Intervallen, wie ihn moderne elektrische Zahnbürsten bereits bieten, kann Abhilfe schaffen und als Erinnerungsstütze dienen.

- Reinigen Sie auch die Zahnzwischenräume, in denen sich Bakterien oft ungehindert ausbreiten können. Dafür eignen sich Interdentalbürsten oder Zahnseide.

- Nehmen Sie die Angebote für Zahnsteinentfernungen (Krankenkasse) oder professionelle Zahnreinigungen regelmäßig wahr. Diese bieten eine Form der Reinigung, wie sie zuhause trotz größter Mühe nicht erreicht werden könnte.

Neben der Mundhygiene spielt die richtige Ernährung eine wesentliche Rolle. Besonders wichtig sind Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C, Antioxidantien und Ballaststoffen sind. Dazu zählen fetter Fisch, frisches Gemüse, Blattgemüse oder Nüsse. Während eine Ernährung mit diesen Bestandteilen das Risiko einer Zahnfleischentzündung senken kann, gibt es andere Lebensmittel, die zu meiden sind:

- Zucker: Eine stark zuckerhaltige Ernährung begünstigt die Bildung von Zahnbelägen und Zahnstein, da sich die Bakterien von Kohlenhydraten ernähren.

- Transfette: Sie sind dafür bekannt, Entzündungen zu fördern und können daher ein Risikofaktor sein.

- Scharfe und säurehaltige Speisen: Sie können eine bereits entzündete Stelle des Zahnfleischs zusätzlich irritieren und dadurch die Problematik intensivieren.

9. Wer trägt die Kosten der Behandlung?

Liegt eine Zahnfleischentzündung vor, so werden die für die Behandlung anfallenden Kosten vollständig vom Versicherer bzw. der Krankenkasse übernommen. Während die Kasse das Entfernen der Zahnbeläge und die Entfernung von Zahnstein im Rahmen des BEMA-Katalogs zahlt, haben die meisten Privatversicherten noch die Möglichkeit, die umfangreichere professionelle Zahnreinigung in Anspruch zu nehmen.

Seit dem Jahr 2021 übernehmen die Krankenkassen außerdem die Kosten für die Behandlung einer Parodontitis. Dafür muss die Therapie jedoch als medizinisch notwendig eingestuft werden und von einer gründlichen Mundhygiene-Anleitung gefolgt werden.

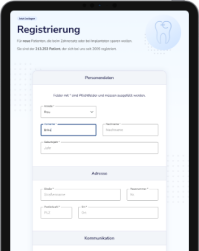

Holen Sie sich eine zweite Meinung ein!

Auf dem Onlineportal 2te-Zahnarztmeinung können sie für Ihre Zahnbehandlung nach anderen Angeboten suchen.

Zur RegistrierungRelevante GOZ-Positionen zu diesem Beitrag

Relevante BEMA-Positionen zu diesem Beitrag

Die Unterfütterung der Zahnprothese stellt Sitz und Funktionsfähigkeit wieder her. Wie lange dies dauert und welche Kosten auf Patienten zukommen, zeigen wir in diesem Beitrag.

Die Zähne machen lassen und ein komplettes Gebiss erhalten? Wie der Zahnersatz zu neuer Lebensqualität führt und welche Kosten auf Sie zukommen, zeigen wir hier.